Session 5: presentation

| Session | 5 (1992–1993) |

|---|---|

| Participants |

Sylvia Amar |

| Direction |

Adelina von Fürstenberg |

| Session website | – |

| Coordination | – |

| Tutoring | – |

| Educational team | – |

| People met |

Caroline Andrieu (Ateliers éphémères) |

| Travels |

Villeurbanne-Lyon (3–4 nov. 1992) |

Related archive

More Than Zero

| Project |

More Than Zero |

|---|---|

| Presentation |

L’exposition More than Zero est présentée au MAGASIN dans un espace utilisé pour la première fois comme lieu d’exposition. |

| Format |

Exposition |

| Date |

18 septembre – 7 novembre 1993 |

| Location |

MAGASIN-CNAC |

| With |

Christine Coënon |

Interview with Benedetta Lucherini

Interview with Benedetta Lucherini

by Lore Gablier

28.02.2022

Lore Gablier: To start, could you please introduce yourself and tell me how you heard about the programme of the École du Magasin and what was the incentive to join?

Benedetta Lucherini: My name is Benedetta Lucherini. I was advised to apply to the École du Magasin, which I attended in 1992-1993 at the time when Adelina von Fürstenberg was artistic director, by Achille Bonito Oliva who was my professor during the last year of my studies at the university. At the beginning, I was studying Egyptian and ancient art but then, the lessons of Achille Bonito Oliva really made me change my mind and we stayed close friends. After I graduated, I moved to New York to work at the Annina Nosei gallery, which is a very established Italian gallery. It was located in SOHO, and at the time, SOHO was not the shopping street that it has become but a center for art galleries. Annina needed an assistant and she contacted me because my aunt is an important Italian collector. And so, I went there and worked as a “shadow”: a non-paid assistant. I stayed with her for five years, living in New York––growing as a woman and as a professional in the art field. Annina has a loft close to the gallery where she was hosting artists, curators, and myself. I had the chance to meet everyone and Achille Bonito Oliva was coming very often. And he told me: “You will not be anybody in the art field because you went too early in New York. You don’t have any Italian background, artists who can follow you. You will always be the assistant of someone.” He then mentioned that he had been invited by Adelina von Fürstenberg to be part of the jury of the École and suggested that I apply. I agreed. It was a big change for me because I was working in a big city and I had to go live in Grenoble. I was already earning money in New York because I was selling a lot of paintings, so my life there was easy and developing. Therefore, coming back to a provincial city and not earning money anymore, having to sleep in the dormitory of the Magasin and speak French: that was a big change. I remember being on the train on my way for my entry interview and I was shocked.

LG: Do you remember your interview? What was the selection process at the time?

BL: It was like a university exam. There were a lot of people, including Achille Bonito Oliva, Nicholas Serota, Alain-Julien Laferrière who was the director of the museum in Tours, Laura Cherubini, an important Italian curator, and Adelina. The funny story was that when they saw on my curriculum that I had been working with Annina for five years, they said: “You must have a lovely character to work there for so long!” Annina is known for not being so easy… They laughed and said: “Just for this you are in.” They also asked me questions about contemporary art, about my views. It was not a difficult exam: more like an “art” chat.

LG: So, you didn’t have to prepare anything else besides your CV and motivation letter?

BL: No. They wanted to understand your level of culture. And then, I was accepted. We were nine girls and one guy, Pau, who was traveling back and forth and was thus not often there. Imagine nine girls! And only one of us would be chosen to continue working at Le Magasin afterward. There were people from Switzerland and Spain, but most of us were from Italy, mostly from Milan. It was a difficult situation in private, but the cultural atmosphere was very lively because everyone was very witty and active. It was a great group. Adelina gave her best: she treated us like daughters, not like students. And she offered us great opportunities. We met the most important directors from European museums. Nicholas Serota came back several times, and so did Achille. It was really a pool of intellectuals coming to visit. Adelina was not only the director of Le Magasin: she was so much inside the artistic. Her house was crowded with artists. We would go to the École and then to Adelina’s house and we would continue to talk to the people who came to give classes, but this time we would cook together. We would also have dinner at her place with the artists invited to make exhibitions. It was a never-ending school: an art community. We wanted to give our best and we were all different.

As part of the École’s program, there was an internship. Adelina would not impose placements but would tell us: “Let’s try to make your dream come true.” At the time, one of the main art magazines was Parkett. Two of us applied for an internship there. I personally was not so interested in writing but a lot of us wanted to write about art. I chose to do my internship in London. It was about being a “shadow” at the Tate Gallery, which was presenting a survey exhibition of the work of Robert Gober; afterward, I worked for one week at the Serpentine Gallery which was showing Gober’s last work; and finally, I spent one week at the Whitechapel, which at the time was an underground art space. I was staying at the apartment of one of the students of the École. And it was great: I met the art scene in London and had the opportunity to get to know three very different art venues––an art institution, a private gallery, and an alternative art space. So, the École was more like a “school of life” rather than a formal education.

At the time, Achille was curating the exhibition Aperto at the Venice Biennale. And he asked us to be his “angels”. I was the one appointed to work directly with him. I stayed in Venice for three months and stayed at the place of one of Adelina’s friends because the École could not cover accommodation. Achille wanted me to be involved also in the Aperto exhibition catalogue, published by Flash Art. The experience at the Venice Biennale was the best I could ever have expected from the École.

And then, when the École was over, Adelina proposed me to stay and work with her.

LG: So, at the time, the program was structured around visiting lecturers and internships.

BL: Artists, curators, artist directors would come to meet us. And when nobody would come, Adelina would teach us something––about the artistic scene in Greece, Armenia, Turkey. Actually, our main focus with Adelina was the Mediterranean sea and the importance of the Mediterranean basin from the Greeks onwards. One of the closest friends of Adelina was Fulvio Salvadori who has since passed away. He was a fantastic writer and philosopher, with a great heart. All the Italian artists loved him. He gave us a lot of lectures about the Mediterranean––he had just published a book on the subject.1 He introduced us to Platon, Heidegger; we read Cavafy’s poetry. I really loved his lectures. He was able to weave together contemporary art, philosophy, ancient Greece… He was our angel in Grenoble.

LG: Was this focus on the Mediterranean sustained throughout the year?

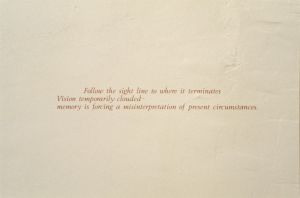

BL: Yes, it was the third component of the program, besides the meetings we had with art professionals and our internships. The whole program was more a way of opening up our minds. At the end of the year, we did a kind of book, and all of us were writing a chapter. It was a kind of thesis book and all of us were invited to elaborate on their experience or on something important they learned during the programme. I chose a poem by Cavafy, “Waiting for the Barbarians”, which I think is a great metaphor for life.

LG: You also curated an exhibition together, didn’t you?

BL: We did, but I wasn’t there myself. I was already working with Flash Art in Milano. Therefore, I missed that part. The experience of the École I had was perhaps a little different from the others: I didn’t want to be a student. I became very close to Adelina and was lucky enough to befriend Éric [Binnert]and Axel who were the exhibition builders. I became friends with this true French group of people and we went skiing. Even Grenoble became easy for me.

The exhibition that was being built was the skeleton of Gino de Dominici which was something truly powerful; and then, it was followed by an exhibition of Alighiero Boetti: two Italian artists I know well. It was fantastic!

LG: When the École started in 1987, they would not speak of curator but of “médiateur”: was it still the case during your time?

BL: No, it was curator.

LG: How was this figure perceived? How would it be approached at the École?

BL: It was a full experience: the curator is not only someone who writes––who has a head––, but someone who has a heart and relations with the artists in primis, with the institution after. Adelina tried to teach us the totality––including budgeting and fundraising––without ever imposing what she thought a curator should do or what choice they should make. Our internship was exactly about that as well: going in the field and learning.

LG: That’s interesting because what you describe relates to the curator as producer and not to the curator as an author––as they eventually would be perceived later on.

BL: I think it was like that because for Adelina there is no difference between life and art: if you are connected with the artist’s thoughts, the exhibition will be great because you will understand each other. The difficult part was the budget and sponsorship.

LG: What was the art scene in France at the time?

BL: We did travel a lot during our time at the École. We went to Tours to visit the museum. We also went to Nice, which had a great art scene. We visited a lot of artist studios there and met with Philippe Parreno and Sylvie Fleury. Felix Gonzalez-Torres was also there.

LG: So the programme of the École was more about connections and how to make the most of them: building relationships, going out there, opening up your mind.

BL: That’s how it was. At least, that’s how I experienced it. And it fits my character. I’m sure if you ask someone else from my session, you’ll get a different perspective.

LG: Do you think it would still be possible to organise such a programme?

BL: This is my way of working, so I think it’s something [she doesn’t finish her sentence]…

LG: Earlier on, you insisted on the fact that you needed to find solutions, for instance in terms of accommodation. And it’s true: the École has never had a huge budget.

BL: We were all helping each other––Adelina the first. Some were good at writing, others at building relationships with artists or at organising and planning. I lived the École as an experience. Curating was taught in a practical and living way. Museums taught us more than books and lectures.

- Fulvio Salvadori, Jean-Pierre Cometti, Méditerranée, la voie de l’Occident (Grenoble; Venice: Centre national d’art contemporain ; Monastero di San Lazzaro, 1993). ↩

Interview with Sylvia Amar

Entretien avec Sylvia Amar

par Lore Gablier

24.08.2018

Lore Gablier : Où étiez-vous avant votre arrivée à l’École et qu’est-ce qui vous y a attiré ? Quelles étaient vos attentes ?

Sylvia Amar : J’ai un parcours un peu en zig-zag. J’ai commencé par faire un DEUG en sciences-économiques, puis j’ai continué en journalisme. Et par le journalisme, je suis entrée dans la critique d’art à Rennes, directement par la porte de l’art contemporain. Je n’avais pas de formation d’histoire de l’art, donc je me suis un peu auto-formée. Mais je me suis rendue compte que c’était un peu limité, donc je suis retournée à l’université. J’ai fait une première maîtrise en histoire de l’art que j’ai passée en 1992. Au moment de la maîtrise, je côtoyais pas mal d’associations d’artistes. J’avais un travail de terrain sur l’art contemporain auprès des artistes à Marseille. C’était assez actif. Il y avait beaucoup d’associations de jeunes artistes. Il y avait des gens comme Richard Baquié, Jean-Claude Ruggirello, qui étaient quand même très abordables. Arrivée de Germain Viatte à la tête du Musée de Marseille. Il y avait la galerie Roger Pailhas où on voyait vraiment plein de choses. Il y avait une synergie super importante vers la fin des années 1980. J’ai commencé à m’investir et j’avais aussi envie de faire des expositions. Il y avait la voie du patrimoine qui me tentait très peu. Et puis il y avait la voie de l’École du Magasin. C’était la voie royale et la plus simple. J’avais quand même tenté la formation du Whitney. Je ne voulais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. J’aurais pu avoir une bourse Lavoisier, mais le Whitney ne m’a pas prise. Par contre, le Magasin m’a prise. J’ai donc fait partie de la cinquième session. On était une année un peu exceptionnelle. On a été dix à être sélectionnés, et il était convenu qu’on irait travailler à Venise. Lorsqu’on a passé l’entretien de recrutement, il y avait donc Achille Bonito dans le jury.

LG : Qui d’autre était dans le jury ?

SA : Il y avait Adelina [Von Fürstenberg], Alain Julien-Laferrière, qui était le fondateur et directeur du centre d’art contemporain de Tours. Il y avait Marie-Claude Jeune. Et qui d’autres ? Je ne me rappelle plus… Et donc pour revenir sur mes aspirations : c’était l’envie de rentrer dans le monde des expos, de travailler les questions curatoriales pas seulement par intérêt, mais aussi de manière active – de considérer l’exposition comme un mode d’expression.

LG : Quelle fût votre expérience à Grenoble ? À quoi ressemblait la scène artistique locale à l’époque ?

SA : J’avais une expérience plutôt locale et grâce à l’École j’ai eu une expérience plutôt internationale. À cette époque-là on avait de la chance car on voyageait beaucoup. On a aussi fait des choses localement. On avait par exemple rencontré Thierry Raspail. À l’époque, la Biennale de Lyon n’existait pas encore sous sa forme actuelle. On est allé à ce qui est devenu l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne. Et puis j’ai aussi pu faire un stage à PS1 à New York. En même temps, on avait des intervenants qui venaient, auprès desquels on essayait de trouver des stages. C’est comme ça que j’ai rencontré Chris Dercon qui dirigeait le Witte de With à Rotterdam à l’époque. On s’est super bien entendu et je lui ai demandé un stage. Donc j’ai fait un stage d’hiver chez lui, en février je crois. Ensuite, je commençais à penser à mon retour à Marseille. J’avais pris des contacts localement et j’ai monté une exposition dans ce qui s’appelle aujourd’hui les Ateliers de Boulevard Boisson. C’était une exposition avec un artiste qui vivait à Marseille à l’époque, Guy Giraud, et un artiste catalan qui s’appelait Jordi… mince, son nom m’échappe ! J’avais proposé ce projet avant même de partir pour Grenoble et il était en train d’être réalisé. Donc j’avais gardé des liens. Et comme je rentrais à Marseille quelques mois plus tard, je prenais contact avec les ateliers d’artistes pour savoir si il y avait des projets qui les intéresseraient.

Mais reprenons un peu le fil chronologique des choses. Je devais rentrer mais je n’avais pas de perspectives de poste particulier. Donc j’avais commencé à écrire un projet artistique qui aurait pu être intégré dans les ateliers d’artistes qui étaient en demande de propositions de différentes formes. Je n’ai pas pu mener ce projet à Marseille car les Ateliers ont subi une restructuration à cette époque-là. J’ai du coup appelé Chris Dercon qui m’a proposé de le rejoindre. Il était en train de monter un programme avec la France et m’a proposé de travailler dessus. Ce n’était pas des conditions financières mirobolantes. C’était plus un stage indemnisé qu’un emploi. Mais je l’ai pris. Et je suis repartie. J’ai passé quasiment une année au Witte de With. Et j’ai travaillé dans le cadre de la saison de la France aux Pays-Bas. On avait fait un projet avec Daniel Buren, qui était curateur invité. Il avait invité sept artistes pour une exposition sans leur dire où elle aurait lieu. C’était un geste qui était à l’inverse de son travail in situ. Et il a donc proposé aux artistes de développer un projet pour une salle de 7m x 7m. Il avait invité Stanley Brown, Krijn de Kooning, Chen Zhen, Jacqueline Doriac, Guiseppe Penone. Suite à cela, je suis revenue à Marseille. Pendant que j’étais à Rotterdam, j’ai fait venir des artistes marseillais, et des artistes hollandais étaient allés à Marseille. On avait organisé une exposition en deux volets qui s’appelait Marseille-Rotterdam, qui avait lieu aux Ateliers d’artiste. Normalement, j’aurais du prendre la direction des Ateliers d’artistes, mais il y a eu une restructuration et je n’ai pas été nommée. J’ai du coup monté le Bureau des compétences et désirs, un nom que Chris Dercon m’a proposé de reprendre. Il avait en effet déjà monté un Bureau des compétences et désirs à Bruxelles et Rotterdam et m’a encouragé à nommer ma structure du même nom. L’héritage n’était pas très facile à assumer mais je l’ai pris. On était en 1994. J’ai fonctionné pendant 3-4 ans à monter des petits projets. Je n’avais pas de bureau. Au cours du programme de l’École du Magasin, j’avais rencontré François Hers qui nous avait présenté son projet des Nouveaux Commanditaires.

LG : C’était un point je voulais aborder, d’ailleurs. J’ai l’impression qu’il était question à un moment donné que le Magasin s’associe au projet des Nouveaux Commanditaires.

SA : C’est ça. L’idée de François au départ c’était d’implanter le projet dans les centres d’art français. Mais contrairement à ses prévisions, les centres d’art n’ont pas forcément voulu ou pu jouer le jeu. Mais il est venu nous expliquer son programme, auquel nous n’avons pas vraiment cru sur le moment. Mais Adelina était intéressée et elle a essayé de forcer un ou deux projets, notamment avec Jérôme Sans. Le problème c’était qu’il n’y avait pas de commanditaires, donc c’était complètement artificiel. Et un jour, on était les trois françaises en train de bosser dans notre petit local de l’École. Et arrive une femme qui pousse la porte du Magasin et qui nous dit : « Je suis éducatrice, j’ai un projet artistique et j’ai besoin de votre aide. » On s’est regardées et on s’est dit : « Il avait raison François Hers : ces gens existent ! » Et on a monté le projet avec Olivier Menanteau sur la Villeneuve.

LG : Qu’est-ce que c’était ce projet ?

SA : L’éducatrice nous a d’abord présenté le contexte : un quartier où deux communautés s’affrontent – la communauté maghrébine et la communauté gitane. Et elle avait besoin de notre aide pour faciliter le dialogue au moyen d’un projet artistique. Elle avait l’intuition qu’un projet artistique pouvait les aider. Du coup, on s’est mis au boulot en suivant la méthodologie des Nouveaux Commanditaires : on a rédigé un cahier des charges, on a interrogé la problématique, et chacun a fait une proposition artistique. J’avais proposé Olivier Menanteau parce que l’éducatrice voulait travailler avec des photographies que les gens donneraient. Elle était allée assez loin dans sa définition du projet. Je connaissais bien le travail d’Olivier Menanteau, il était de Marseille. Et il y a eu un vote en faveur de son travail. Donc Olivier est venu à Grenoble. J’ai mis en, place le début du projet avec lui, puis ensuite on est parti à Venise.

LG : Quand est-ce que c’était ?

SA : Il y en a qui sont partis un peu plus tôt, mais moi j’ai du partir mi-avril. On est resté de mi-avril à mi-juin. On avait déjà fait deux voyages à Venise : en décembre et en janvier. On allait très en amont de la Biennale selon ce à quoi on était dédié. Il y avait ceux qui travaillaient avec l’administration de la Biennale, par exemple, le bureau de presse. On ne savait pas à l’avance ce qu’on allait faire : c’est une fois arrivé sur place qu’on nous indiquait ce qu’il y avait à faire. Quand je suis arrivée, on s’est retrouvé un soir avec Adelina qui nous a dit ce qu’il y avait à faire. Elle a notamment mentionné que dans les Giardini, Ilya Kabakov avait besoin d’un assistant. J’admirais le travail de Kabakov et je me suis donc proposée. Du coup, j’ai assisté Ilya pendant deux mois et demi. Les trois dernières semaines il y a eu moins de travail car le pavillon de la Russie qu’il représentait était prêt. Alors, j’ai travaillé avec Bob Wilson sur son installation à la Guidecca. Comme on était dans les Giardini avant que la Biennale n’ouvre, on a vu tout ça se monter, et c’était super intéressant d’observer comment une Biennale se monte. On avait accès à tous les pavillons, on a rencontré les artistes et les curateurs. C’était une année super : il y avait Hans Haacke, Nam June Paik… Tout ça était vraiment très sympa. J’en garde un très bon souvenir. Et quand on est rentré à Grenoble, c’était un peu le moment de bilan.

LG : Quelles étaient les dates du cursus de l’École ?

SA : J’ai commencé l’École en janvier, et on finissait en septembre. On avait juste un mois de break l’été. On rentrait et on ouvrait notre exposition. Ensuite je suis partie à Rotterdam tout début d’octobre.

LG : Comment s’est construite votre exposition, More than Zero ?

SA : Ça a été un peu des tiraillements parce qu’on venait tous d’horizons très différents. On n’avait pas du tout les mêmes goûts artistiques. Du coup, je dirais avec le recul que ça a été une succession de compromis. Monter une exposition à dix curateurs c’était juste impossible… Il y a eu des discussions interminables sur le titre, les artistes. Je pense que ce qu’on a fait n’avait pas vraiment de sens sur un plan artistique, mais on l’a fait, c’était une façon de conclure notre année à Grenoble. Après, il y avait la publication. J’ai fait un texte sur le Pavillon rouge d’Ilya Kabakov. Au niveau artistique, je ne me reconnaissais dans rien du tout. Nombre de mes propositions n’étaient pas passées. Il y avait plein d’artistes auxquels je ne croyais pas dans l’exposition. Alors, pour la publication, j’ai préféré raconter ce qui m’avait intéressée dans l’année donc j’ai parlé du Pavillon. Après, on s’est tous un peu éparpillés. Certains ont trouvé un emploi tout de suite, comme Sylvie Mokthari qui a rejoint l’équipe des Archives de la Critique d’art de Rennes. Je suis restée en contact avec Véronique Léger qui a travaillé longtemps à la Fondation MAG à Paris. J’ai revu Sylvie une fois ou deux. Magda a travaillé pour la Collection MIGRO, je crois. J’ai perdu de vue les italiennes et le belge qui s’était arrêté en cours de route. Et les deux espagnols : pas de nouvelles. Dans cette année, j’ai pour ma part fait un stage au Witte de With et un autre au PS1, et j’ai travaillé à la Biennale. Ce qui était quand même très riche. C’est très dense, et on avait cette possibilité de faire des stages à l’étranger. Adelina avait et a toujours un réseau incroyable dont elle nous faisait profiter avec beaucoup de générosité. Et je pense que ça tenait ses promesses. On allait à l’École pour avoir un carnet d’adresse et on repartait avec un carnet d’adresse. On apprenait beaucoup sur place. On ne participait pas beaucoup au montage de la vie du Magasin. On y était intégré complètement, mais on ne participait pas aux montages des expositions. Il y avait plutôt une équipe d’étudiants des beaux-arts qui travaillaient sur les expositions. Globalement, c’était sympa.

LG : À votre époque, quelle était l’idée que l’on se faisait d’un commissaire ?

SA : Je vais peut-être donner une réponse très subjective. On était un peu moins des héros, un peu plus des producteurs ; un peu moins des théoriciens, un peu plus des faiseurs. On était plus dans le faire. C’est la définition que je donne d’un producteur. Un producteur produit des films, de l’art ou tout autre chose : il produit ce qu’il a à produire. C’est après la bataille, à laquelle il a cru forcément, qu’il jette un coup d’œil dessus. Donc on n’était pas dans une approche théorique même si on était tous des intellectuels. Mais on n’était pas des théoriciens. Et quand je vois par rapport à aujourd’hui, je trouve qu’il y a plus de préoccupations théoriques et un retour à quelque chose que nous avions complètement lâché : comme les réflexions sur l’exposition elle-même, ce travail un peu tautologique hérité des années 1980. C’est à partir de ce moment-là aussi que je me suis beaucoup plus intéressée à des pratiques artistiques plus politiques et performatives, très liées à la question de territoire et de la frontière : des artistes qui étaient engagés sur des problématiques sociales. Et bien sûr, le fait que j’ai pu expérimenter les Nouveaux Commanditaires à Grenoble a été décisif : je crois que je n’aurais jamais eu l’idée de contacter les Nouveaux Commanditaires si je n’avais pas testé cette procédure à l’École. Quand à Marseille s’est présenté à moi mon premier commanditaire, je l’ai reconnu. Du coup, j’ai contacté la Fondation de France et j’ai commencé le programme des Nouveaux Commanditaires en 1998, avec Pistoletto.

LG : Et vous le continuez toujours ?

SA : Non. J’ai ouvert le Bureau en 1994. Pendant les premières années, on a fait du travail de résidence et d’édition. Suite à la venue du premier commanditaire, on a ouvert ce secteur. Du coup l’association est passée en quelques années à un niveau beaucoup plus important et on a du se structurer en terme de personnel. Le Bureau a été ouvert jusqu’en 2013. En 2011, j’ai eu envie d’ouvrir de nouveaux horizons et j’ai postulé au MUCEM où je suis depuis Responsable de la production. Après mon départ, le Bureau est resté ouvert encore deux ans.

Je pense que le Magasin m’a ouvert tout ce que j’ai fait par la suite, que ce soit au niveau du réseau international ou avec les Nouveaux Commanditaires qui ont quand même occupé 20 ans de ma vie.

LG : Une dernière question pour l’anecdote : On se rappelle tous avoir vu dans la salle de l’École un diplôme de la Biennale de la Venise. Qu’est-ce que c’était ?

SA : C’était un truc un peu ridicule : on avait été primé. Ça avait été donné à Adelina le jour de la remise du Lion. C’est vrai qu’on avait beaucoup aidé. Il y avait des filles au Bureau de presse qui ont beaucoup travaillé. Il y en avait qui étaient au Giardini, d’autres à l’Arsenal. Pour certains, ça changeait tous les jours.

LG : J’ai l’impression que, que ce soit au travers des stages ou de la Biennale, vous étiez assez autonomes. Il ne s’agissait pas, comme ça a pu être le cas à d’autres périodes de l’École, d’être vraiment dix mois ensemble dans une salle.

SA : Il y a eu quelques moments comme ça. Mais je pense que ce qui nous a sauvé de toutes les histoires de confit, d’amour, de rupture dont j’ai pu entendre parler, c’est qu’on était dix, et ça fait la différence. C’est vrai qu’on vivait des expériences très fortes et on avait envie de s’engager pleinement. Mais le fait d’être si nombreux nous a aussi sauvé de trop de conflits internes au groupe qui auraient pu avoir lieu. Après dix mois, j’étais quand même contente de quitter Grenoble. C’était fort et sympa, mais quand même… C’était une super formule mais je crois que le secret c’est de prendre des gens équilibrés, autant que possible. Le secret c’est le groupe. Et il faut quelqu’un qui gère bien le groupe, ce qui n’était pas notre cas. Adelina est une passionnée. Alice était en position délicate : elle était à la librairie et à la fois elle gérait et ne gérait pas l’École. On était vaguement gérés par Amanda Crabtree. Elle venait, elle donnait un peu des cours d’anglais : ce n’était pas très clair… On n’avait pas vraiment de manager à part Adelina, mais Adelina n’était pas là pour gérer un groupe, elle était là pour nous donner une opportunité de trouver un job dans l’art contemporain après. Effectivement, si on avait eu un groupe géré plus finement, je pense qu’il y aurait eu plein de petites choses qu’on aurait pu éviter, mais ce n’était sans doute pas une des préoccupations de l’époque non plus.