Session 1: presentation

| Session | 1 (1987–1988) |

|---|---|

| Participants |

Catherine Arthus-Bertrand |

| Direction |

Jacques Guillot |

| Session website | – |

| Coordination |

Jean-Jacques Gleizal |

| Tutoring | – |

| Educational team | – |

| People met |

Marina Abramović & Ulay (artistes) |

| Travels |

Saint-Étienne, Lyon (7 avril 1987) |

Related archive

Photographs

-

[–]

In Geneva -

[1987]

With Kaspar König in Münster -

[1987]

View of the Centre d’art contemporain in Geneva -

[1987]

Vue du Centre d’art contemporain de Genève -

[1987]

À Skulptur Projekte, Münster -

[1987]

Skulptur Projekte, Münster -

[1987]

Skulptur Projekte, Münster -

[1987]

Skulptur Projekte, Münster -

[1987]

With Jacques Guillot

19&&

| Project |

19&& |

|---|---|

| Presentation |

The “19&&” exhibition closes the first year of L’École professional training course for mediators specializing in contemporary art. Following meetings and trips made during the ten-month internship, the seven mediators of L’École selected for their exhibition eleven European artists of their generation who had never exhibited in France or in an institution of this importance. The choice of these eleven artists is the result 19&& is situated in a format of reflection linked to L’École du Magasin, to the European position of Grenoble. Its organizing term is the & the liaison, the report. 19&& does not resolve contradictions but brings together a range of possibilities. One of the ways to end a story is to give it a surprising ending. |

| Format |

Collective exhibition |

| Date | – |

| Location |

Magasin-CNAC |

| With |

Marie-José Burki |

Related archive

Documents

- Presentation file for the 19&& exhibition project [FR] [pdf, 12.41 MB]

- “Getting Started” by Tirdad Zolghadr, exhibition review published in ‘The Exhibitionist’ #5, 2012 (EN) [pdf, 11.04 MB]

- Press release [FR] [pdf, 45.7 KB]

- ‘La Lettre de Grenoble Culture’ (périodique bimestriel paru entre 1987 et 1995) consacré à l’exposition ‘19&&’ (FR) [pdf, 36.57 MB]

- Invitation card double-sided [pdf, 2.17 MB]

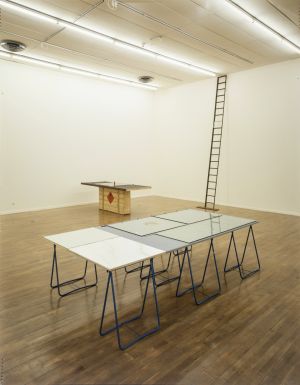

Photographs

Interview with Cécile Bourne

Entretien avec Cécile Bourne

par Estelle Nabeyrat

22.05.2018

Estelle Nabeyrat : Cécile, peux-tu commencer par me dire quelle était ton année à l’École du Magasin et quelles étaient les autres personnes avec toi ?

Cécile Bourne-Farrell : C’était donc la première session, en 1987-1988. Dans ma session, il y avait Esther Shipper, Dominique Gonzalez-Foerster, Thierry Ollat, Mo Gourmelon, Yves Robert et Catherine Arthus-Bertrand.

EN : Comment avais-tu pris connaissance de ce programme, d’autant qu’il s’agissait de la toute première session ? Quelles étaient tes attentes par rapport à ce programme ? Est-ce que tu en as des souvenirs ?

CBF : À l’issue de mes études en Histoire de l’art à l’École du Louvre, j’avais l’impression d’être en complet décalage par rapport à ce qui était mon intention, c’est-à-dire avoir une introduction à l’art contemporain, comprendre quels en étaient les enjeux, comment on montait des expositions, comment fait-on ? Bernard Blistène qui était mon professeur à l’École du Louvre, m’avait parlé de l’École du Magasin. Mon autre professeur, Serge Lemoine, était absolument contre l’idée que je fasse l’École du Magasin. Cet antagonisme entre les deux m’avait déjà fait comprendre qu’il y avait plusieurs familles dans le milieu de l’art contemporain, entre ceux qui regardent derrière eux et ceux qui regardent devant eux. Bernard Blistène nous permettait de regarder devant nous. Par ailleurs, j’avais travaillé comme assistante de l’exposition de Pistoletto au PS1 à New York. Michelangelo Pistoletto a été l’un des artistes qui avait exposé au Magasin et il me recommandait de faire cette formation : « Cécile, c’est une opportunité extraordinaire, tu dois absolument présenter ta candidature. » C’est comme ça que j’y suis entrée.

Jacques Guillot et Victoire Dubruel ont été également important dans cette décision. Victoire s’occupait de la communication du Magasin. L’idée de cette formation était calquée sur celle du Whitney Program aux États-Unis. Pour moi, cela avait beaucoup de résonance, même si je n’y connaissais franchement pas grand-chose. Je me suis dit : pourquoi pas, dans la mesure où il était question pendant dix mois, d’avoir une formation même si au grand dam de mes parents, elle n’était pas diplômante. Cette formation me semblait être au plus proche des gens qui, professionnellement, avaient permis de changer le rapport à l’art contemporain et j’avais donc bien saisi que c’était là où je devais aller.

Jacques et Victoire étaient généreux et pédagogues. Ils étaient aussi très clairs sur le fait que cette formation en était à son “année zéro”, l’année de tous les possibles, de tous les dangers et bien sûr, de toutes les hésitations. Ils misaient beaucoup sur nous, sur notre capacité à travailler entre nous. Il y avait déjà des affinités électives dans lesquelles je ne me retrouvais pas toujours. Ce qui n’empêche pas que j’ai énormément appris des un.e.s et des autres et que nous avons composé ensemble un groupe certes hétérogène, mais intéressant.

En même temps que je faisais mes études à l’École du Louvre, je passais mon temps en Allemagne, à Düsseldorf en particulier, mais aussi à Cologne et à Hambourg, à rencontrer pas mal d’artistes. Quand il s’est agi de monter l’exposition 19&&, j’avais des propositions qui ne correspondaient pas forcément à celles des autres. Je ne proposais pas forcément des artistes que le groupe reconnaissait et j’avais bien du mal à trouver les arguments pour imposer ma présence, certaines personnes du groupe étaient très déterminées et très ambitieuses. Moi, je n’avais pas encore saisi qu’il fallait avoir ce type de profil pour devenir commissaire, ce qui n’empêche pas que j’ai beaucoup profité de cette session parce que les intervenant.e.s que nous avons rencontré.e.s m’ont ouvert les yeux. Dans ce cadre-là, je dois dire que les voyages que nous avons faits et qui étaient nombreux ont été très importants. Je me souviens très bien de la visite à la Whitechapel avec Nicholas Serota, à la Hayward Gallery et au Arts Council. Victoire était très exigeante sur la conduite des voyages à réaliser dans le cadre de notre formation. Victoire savait parfaitement anticiper nos déplacements. Nous étions pris en charge et nous étions à chaque fois introduit.e.s auprès de professionnel.le.s. Je ne saurais jamais être assez reconnaissante de ce type de voyage. Ensuite, en Allemagne, nous sommes allés rencontrer Kaspar König à Münster et voir le Skulptur Projekte : pour moi, c’était une vraie révélation. C’était un monde nouveau qui s’ouvrait, d’autant plus que des personnalités comme Kaspar König ou d’autres avaient un très grand plaisir à partager leur métier. Il faut le reconnaître aussi : des gens comme lui ou Jean-Louis Maubant ou Thierry Raspail adoraient leur métier et avaient cette passion de transmettre, ce désir d’aller vers l’autre. Ça m’a été très bénéfique. C’était très constructif, ils transmettaient cette passion du conservateur, du dirigeant qu’ils étaient et en même temps la dimension prospective et innovante qu’ils incarnaient.

Pour moi, cela a été déterminant parce cette formation donnait la possibilité d’avoir des modèles professionnels concrets. Ce qui m’intéressait c’était d’être au contact de gens qui tout de suite me permettaient de mettre en perspective ce qu’était le métier de curateur, d’historien ; ce qu’était ce travail de maillage qui prenait aussi en compte la dimension politique qui nous était aussi transmise par la situation du Magasin en particulier – déjà très fragile du fait qu’il devait s’imposer auprès des politiques et des autorités locales. Donc, ces sortes de mentors m’ont marquée comme cette rencontre en Italie avec Giuseppe Panza di Biumo. Tout cela se faisait avec simplicité, efficacité et élégance propre à Victoire. Pour moi, cela a été vraiment structurant dans le sens où j’ai compris que pour être commissaire d’exposition, ce qui fait sens, c’était d’une part le rapport aux artistes, et d’autre part, le rapport au contexte et aux institutions.

La dimension internationale était aussi pour moi très importante, Adelina von Fürstenberg en a donné une certaine tonalité. Adelina nous a permis de rencontrer tout de suite Ulay et Marina Abramović. Nous avons eu des échanges absolument passionnants. J’ai même eu l’occasion après de travailler avec elle – par exemple, avec le Pavillon arménien à l’occasion de la Biennale de Venise. Ce sont des gens avec lesquels j’ai maintenu des relations.

Au sein de cette formation, nous avons aussi eu des stages, qui ont aussi été très importants. Moi j’ai fait un stage à Bristol avec Barry Barker, dans un lieu qui s’appelle Arnolfini Gallery. Ce stage m’a permis d’être au plus proche d’un montage d’exposition, des artistes, monteurs… J’ai peut-être travaillé comme une petite main, ce qui m’a permis aussi de comprendre l’envers du décor.

EN: Et combien de temps durait ce stage ?

CBF: Je crois que c’était un mois intensif, mais très bien. L’autre stage que j’ai fait c’était au Château d’Oiron, dans le cadre de l’exposition Meltem conçue par Franz Kaiser et qui a ensuite été présentée au Magasin. Franz était aussi intéressant dans sa façon de transmettre sa connaissance des années 1980. C’était la première exposition du château, qui venait tout juste de réouvrir. Il y avait tout à faire, ce château était resté dans son jus, le poids des siècles était très fort. J’étais en charge de la production des œuvres de Lothar Baumgarten et de Jannis Kounellis. J’ai adoré travailler avec Lothar Baumgarten parce que son installation au château inspirée du lieu et du descriptif des animaux et de la riche faune de l’écriture de Rabelais, m’a permis de comprendre la relation à la fois à la littérature et au contexte dans lequel ça s’inscrivait. C’était vraiment passionnant, il m’a expliqué son histoire : sa vie au sein des indiens d’Amazonie, pourquoi il l’a fait, etc. Je crois que c’était finalement ma plus grande rencontre au cours de cette année du Magasin.

Avec Jannis Kounellis, c’était beaucoup plus froid, beaucoup plus distant. Il ne semblait avoir aucune empathie avec le lieu, son travail avec le plomb et le charbon était néanmoins une très belle installation.

EN : C’était donc le deuxième stage. Comment trouviez-vous vos stages ? C’était à chacun de faire les démarches ?

CBF : C’était la suite de nos pérégrinations. Par exemple, le voyage que j’avais fait à Bristol, je pense que c’est parce que nous avions rencontré Barry Barker à Londres, ou bien parce que Victoire m’avait mise en contact. Moi, je m’y suis très bien retrouvée et je trouvais ça bien. Pour le projet Meltem, Franz avait besoin d’une assistante et quelque part je pouvais faire l’affaire : je parlais plusieurs langues, c’était pratique pour lui, et j’étais décidée à apprendre.

EN : Et donc comment s’est passé le projet de fin d’année ? Tu disais que tu étais en décalage avec les autres.

CBF : Je pense qu’il y avait dans le groupe autour du Magasin des gens comme Ange Leccia, Jean-Luc Vilmouth, Véronique Joumard… Ils étaient omniprésents et faisaient en sorte que les décisions soient prises, collectivement. C’était un projet avec un titre assez beau : 19&&… C’était le début d’une série qui finalement ne veut rien dire mais tout dire, une exposition qui était faite de beaucoup de compromis. C’est un travail d’école, et donc pas un travail qui était forcément abouti. Ce qui était intéressant, c’était la possibilité de faire un projet ensemble, restitué dans un espace professionnel. Un petit dépliant (bleu nuit) avait été fait à l’époque, c’était l’époque où la question de la communication visuelle prenait une autre résonance : le texte/logo.

EN : Vous aviez des relations avec le reste de l’équipe ?

CBF : Je pense qu’il y avait une personne qui était très importante aussi, c’était Alice Vergara-Bastiand.

EN : Elle était donc déjà dans l’équipe ?

CBF : Elle s’occupait surtout de la librairie Elle avait aussi un rôle stratégique important puisqu’elle était à l’entrée du Magasin et avait un rôle pivot entre l’équipe scientifique qui était plutôt dans les bureaux en haut et l’équipe du Magasin en bas. Elle faisait beaucoup le « go-between » entre les deux et elle était chargée de la librairie.

EN : Qui existait donc dès le démarrage.

CBF : Et qui pour moi a été fondamentale car c’était d’abord le rapport à l’écriture, à la publication et à la diffusion.

EN : Et donc Alice intervenait dans le cadre de l’École ?

CBF : Il me semble qu’elle est intervenue deux ou trois fois pour nous expliquer le fonctionnement de l’édition et comment penser, créer, cadrer et défendre un projet éditorial. C’était formidable de trouver des gens qui t’expliquent comment se passe une publication, quels vont en être les destinataires, pourquoi, comment… L’avantage du Magasin résidait dans cette démonstration fondamentale de comprendre le développement et les enjeux de notre métier. Ce sont ces rapports-là entre les projets concrets, le lieu et son public : la manière dont cette triangulaire se met en place. Alice et Victoire étaient très importantes dans ce projet parce qu’elles revenaient toujours à ces questions fondamentales et pratiques. Pourquoi fait-on cela ? À qui s’adresse-t-on ? Ce qui était aussi intéressant c’était notre diversité et comment chacune et chacun souhaite mener son avenir. Je suis commissaire indépendante… d’autres sont devenus galeriste, directeur de musée, etc..

EN : Vous aviez déjà une idée à l’époque de ce que c’était que d’être commissaire indépendant ?

CBF : Pour moi, c’était encore très flou. Enfin, lorsque j’en suis sortie un peu moins. C’est parce que j’ai rencontré Adelina puis ensuite Harald Szeemann que j’ai pu comprendre de quoi il s’agissait. Mais aussi parce que j’ai aussi rencontré Iwona Blazwick, Maureen Paley, etc.

EN : Les personnes que tu cites, vous les avez aussi eu en tant qu’intervenants ?

CBF : Oui, des curateurs, historiens, collectionneurs, artistes ! Nous avions rencontré Panza di Biumo, on a vu sa collection exceptionnelle. On était face à des personnes qui ont construit un projet, qui nous en parlaient et qui pouvaient nous le montrer. C’était extraordinaire et extrêmement convaincant.

EN : Aviez-vous aussi des cours, des séminaires avec des personnes que vous choisissiez d’inviter ?

CBF : Jacques, Victoire ou Alice prenaient le temps au sein de l’École de venir nous parler de ce qu’est un centre d’art, comment ça fonctionne. Nous avons eu tout ça. Marie-Claude Jeune est aussi venue nous expliquer qu’elle avait été sa trajectoire, comment elle avait travaillé dans les années 1970 avec l’Elac, comment ça s’était développé… On a été extrêmement informé.e.s du développement de l’art contemporain depuis les années 1960. Pas de cours théorique, plutôt des apports pratiques.

EN : C’est une grande différence avec ce qui a suivi. Cela t’a manqué à titre personnel ?

CBF : Je me souviens très bien d’une conversation que j’ai eue plus tard avec Nancy Spector qui m’avait demandée : « Mais finalement, le Magasin c’est quoi ? » Je lui ai expliqué et elle trouvait ça génial puis elle m’a demandé : « Est-ce que vous avez abordé les théories féministes ? », et j’ai donc dit que non. Et pourtant… En France à cette période, peu de personnes du monde de l’art touchaient ces questions, nous étions aussi dans la funeste période du SIDA…

EN : Te souviens-tu des expositions du Magasin à ce moment-là ?

CBF : Il y avait Pistoletto qui avait fait cet immense travail avec le charbon, Guillaume Bijl… John Baldessari, Brian Eno (peu de femmes !).

EN : En parcourant récemment le catalogue anniversaire du Magasin, j’ai constaté à quel point la programmation était masculine et ce en dépit de la direction d’Adelina. Cela a-t-il réveillé chez toi une conscience féministe ?

CBF : Je me souviens avoir eu ces conversations à partir du moment où j’ai vu Semiotics of the Kitchen et surtout la venue de la féministe Laura Cottingham m’a également ouvert les yeux non seulement sur les artistes comme Martha Rosler mais aussi Zoé Leonard par exemple. L’Historienne et curatrice Nancy Spector posait ces questions fondamentales. Ce qui m’a permis de poursuivre ces questions, notamment autour du travail de Felix Gonzalez-Torres à l’ARC en 1992. Il était difficile d’aborder ce type de discussions à cette époque encore, les programmations des institutions dédiées aux artistes étaient dominées par des hommes blancs et bien portants ! Justement, Dominique Gonzalez-Foerster, si elle n’avait pas eu cette capacité à imposer sa place, elle n’aurait pas pris la place qu’elle a acquis. Mais à l’époque, trop peu d’artistes femmes parlaient de ces questions-là en France. Élisabeth Ballet, Sylvie Blocher, Sophie Calle, Annette Messager : on les comptait sur les doigts, elles étaient très peu soutenues, seule Élisabeth Lebovici se battait dans Libération pour elles. Mais il y en avait très peu et elles étaient toujours mises de côté, elles devaient toujours tout prouver. Pour moi, une des artistes qui dans ce sens était déterminante à l’époque était Elaine Sturtevant, que j’ai beaucoup fréquentée juste après le Magasin. Elle m’a ouvert les yeux sur le statut de l’œuvre, sa reproductibilité, sur le SIDA aussi parce que nous partagions notre peine (elle avec sa fille, moi avec mon frère). À cette époque, beaucoup de gens autour de moi étaient concernés par la maladie. Il y avait eu bien heureusement General Idea au Magasin : voilà une exposition importante parce qu’au niveau personnel, pas mal d’histoires m’affectaient, ce qui me rendait certainement distante.

EN : Je voudrais aussi que tu me dises en quoi l’École a été déterminante pour toi par la suite et comment tu t’es positionnée par rapport à cette expérience. D’autres dans ton groupe ont choisi des voies institutionnelles. Toi tu as mené beaucoup de projets en tant que commissaire indépendante et surtout à l’international. Est-ce que ton passage à l’École a été un socle à partir duquel les choses se sont calibrées ?

CBF : Le monde de l’art à l’époque était hyper provincial en France et Le Magasin ouvrait un autre langage : à l’époque il n’y avait pas de formation curatoriale. Il n’y avait pas non plus d’histoire de l’art contemporain – elle s’arrêtait aux années 1970 et encore… Aucune information ne circulait sur ce qui se passait en dehors de la France ou très peu, la seule voie légitime était le concours des conservateurs (c’est encore le cas aujourd’hui !).

Je suis née de parents de nationalités différentes, en l’occurrence allemande et française, c’était pour moi logique de sortir des contraintes géographiques ou des contradictions culturelles. Donc même en sortant du Magasin, je me suis dit que ma connaissance était loin d’être suffisante, j’avais besoin de connaître, d’apprendre. Lorsque qu’on travaille avec des artistes, il est nécessaire d’avoir une certaine disponibilité pour accueillir potentiellement quelque chose qu’on ne connait pas. Pour ma part, en sortant de l’École du Magasin j’avais l’impression d’être sur la pointe de l’iceberg, il fallait que je sois plus aux prises avec la réalité. Quand Juan Muñoz et Antoni Muntadas m’ont demandé de travailler avec eux à Madrid (pour la production de leurs œuvres à la galerie Marga Paz), je n’ai pas hésité une seconde. Le Magasin m’a donné la possibilité d’être dans une prédisposition pour construire de nouvelles méthodes par rapport à des contextes différents plus en phase avec la réalité.

Donc, la visite de la collection de Panza di Biumo, m’a fait comprendre à quel point le rapport à l’art conceptuel était fondamental pour la façon dont je devais concevoir mes projets. Ces rencontres ont été déterminantes pour me donner la force de toujours recommencer à zéro et de toujours me dire que j’avais des modèles, des mentors, des personnes qui partageaient les mêmes recherches. L’exposition de General Idea au Magasin m’a permis de faire le lien entre ma vie personnelle et l’art. Parce qu’il y a des artistes comme ceux-là qui savent appréhender la vie autrement. Être au contact de ces artistes au quotidien, même en pleine movida espagnole, a été structurant. À cette époque, j’étais très intéressée par ce qui se passait à l’international, il y a avait beaucoup d’échanges avec Ignasi Alballí, Pepe Espaliú, Marcelo Exposito, Robert Gober, Juan Hidalgo et bien sûr Antoni Muntadas. Le langage était celui des années 1980, encore très masculin, mais annonçait néanmoins les prémices de l’esthétique relationnelle, l’ouverture sur le monde entier et on sentait que tout était possible parce que finalement il était aussi question de défendre la part féminine de chacun.e.

EN : J’ai oublié de te demander si tu habitais au Magasin.

CBF : Certains habitaient au Magasin, je pense en particulier à Mo Gourmelon et Esther Shipper, Thierry Ollat aussi. Yves Robert, non. Catherine oui. Et moi, je faisais les allers-retours tous les jours parce que mes parents n’habitaient pas très loin. Je pense que cette proximité entre eux a certainement créé de la cohésion.

EN : Tu penses que ta forte expérience à l’international a participé à ce décalage ?

CBF : Je crois qu’ils avaient eux aussi des expériences à l’étranger. Catherine Arthus-Bertrand après avoir travaillé en Italie était allée à Tours. Mo Gourmelon avait une vie de famille donc c’était un moment particulier pour elle. Yves Robert avait très envie de rentrer dans le fonctionnement administratif du Magasin. C’était son objectif et c’est ce qu’il a fait par la suite. Thierry Ollat avait commencé son tour de France des centres d’art et des artistes.

Ma forte expérience internationale, depuis mon enfance, a toujours été vecteur de dynamique et d’émancipation. J’ai donc travaillé en Espagne, puis à Saint-Etienne pour l’exposition de Fareed Armaly et pour celle de Philippe Thomas, puis j’ai travaillé avec Denys Zacharopoulos à Tourcoing pour son exposition Le Diaphane et au début la Documenta 92 de Cassel. Ces expériences m’ont amené à travailler comme adjointe de conservation à L’ARC–Musée d’art moderne de la Ville de Paris. Durant trois ans, j’ai partagé le bureau avec Hans-Ulrich Obrist pour Les Migrateurs et j’ai travaillé sur certaines expositions, en charge de l’accueil et de la coordination des expositions de commissaires étrangers.

Cela étant, je n’ai pas arrêté de travailler sur des projets d’échanges et de réciprocité culturels, et la recherche de nouvelles façons de faire des projets (Taïwan, République Démocratique du Congo, Maroc, etc.). Je vis maintenant à Londres où je travaille comme consultante pour la mise en place et le suivi de résidences d’artistes contemporains internationaux avec les chercheurs du départment des War Studies au King’s College University. Le dernier projet que je viens de faire était au musée de Macau avec des artistes de langue portugaise et je viens de participer à l’écriture d’un article pour l’exposition Europa Oxalá qui a ouvert au Mucem, et qui sera présentée prochainement au Gulbenkian Museum et au Musée royal de l’Afrique Centrale de Tervuren.

Interview with Yves Robert

Entretien avec Yves Robert

par Damien Airault

12.05.2018

Damien Airault : On va commencer par le début. Vous vous appelez Yves Robert, en quelle année êtes-vous né ?

Yves Robert : 1960.

DA : Et où êtes-vous né ?

YR : À Valence.

DA : Vous avez fait l’École du Magasin en 1987.

YR : Oui, la première Session soit tout début 1987. C’est Jacques Guillot qui dirigeait le Magasin et il est décédé à l’automne 1987, de mémoire. Victoire Dubruel était coordinatrice et était associé au début de l’expérience quelqu’un qui s’appelle Jean-Jacques Gleizal.

DA : Et qu’est-ce qui fait que vous alliez à l’École du Magasin, à 27 ans ? Qu’est-ce que vous aviez fait avant ?

YR : J’avais fait des études et je travaillais dans une structure qui s’appelait Travail et cultures, et quand le Magasin s’est installé j’étais curieux de cette histoire et suite à une rencontre avec Jacques Guillot, avec la DRAC et diverses personnes qui connaissaient le projet, je me suis dit que j’allais candidater, par intérêt pour le projet, simplement.

DA : Qu’est-ce qui vous intéressait dans ce projet ? Qu’est-ce qu’il avait à l’époque d’intéressant pour un jeune homme ?

YR : À la fois de s’appuyer sur une structure relativement naissante puisque que le Magasin tel que le configurait Jacques Guillot n’était pas le Magasin initial. Vous avez mémoire du projet initial qui n’est pas celui qu’a porté Jacques ?

DA : J’en ai entendu parler.

YR : Donc à la fois être partie prenante de cette structure. À la fois l’idée de me dire: « Je serai au cœur de quelque chose qui n’est pas une expérience de formation ou d’accompagnement, je ne sais pas comment la nommer finalement, “décontingentée” du réel. » En gros on travaillait à l’« échelle 1 » et cela m’intéressait. Et je savais que parmi les intervenants qui nous accompagneraient ou que nous croiserions il y avait des noms propres que soit j’avais déjà rencontrés, soit je n’avais jamais rencontrés mais connaissais de réputation et qui m’intéressaient.

DA : Comme ?

YR : [Kasper] König, par exemple, comme quelqu’un dont j’ai oublié le nom qui était un italien très proche d’Adelina von Fürstenberg. Je n’arrive pas à retrouver son nom… Un philosophe très discret mais très présent. Après il y avait effectivement des gens comme Denys Zacharopoulos. En tout cas durant notre année Denys était très présent.

DA : Il venait ?

YR : On avait un rendez-vous peut-être tous les quinze jours avec Denys.

Donc il y avait l’attrait pour l’idée d’une expérience « grandeur nature », l’attrait de rencontres, de rendez-vous continus avec quelques personnalités, et l’idée de déplacements, dont je n’avais ni le temps ni les moyens, et qui me permettraient de rencontrer ceux qui semblaient être des acteurs de scènes qui me semblaient intéressantes.

DA : Vous travailliez déjà dans l’art contemporain, vous aviez un intérêt pour l’art contemporain.

YR : Oui, bien sûr, j’avais un intérêt pour l’art contemporain mais je travaillais dans une structure d’action culturelle. Donc c’était une expérience tout à fait différente. Je voulais travailler dans le champ de l’art, c’était clair. Et ça a plutôt marché : j’ai fait après ce qui m’intéressait.

DA : Connaissiez-vous les personnes avec lesquelles vous alliez vous retrouver ?

YR : Oui, je connaissais Dominique [Gonzalez-Foerster], je pense que c’est tout. Dans mon année il y avait Thierry Ollat, Dominique, Esther Shipper, Mo Gourmelon, Cécile Bourne et il y a eu pendant très peu de temps, ça a duré une semaine, un commissaire d’un espace d’exposition à Bruxelles dont j’ai oublié le nom…

DA : Lui a complètement disparu… Ce serait intéressant de le retrouver…

YR : Il est resté peut-être une semaine.

DA : Et il y a une autre personne que vous avez oubliée, en tout cas elle est dans les archives, c’est une certaine Catherine Arthus-Bertrand.

YR : Catherine, je ne l’ai pas oubliée, elle était très présente. J’étais un peu plus âgé que Dominique et Esther, un tout petit peu plus jeune que Thierry et Catherine. Catherine avait déjà fait des choses, notamment en Italie, dans une villa dont j’ai oublié le nom. Elle avait fait des choses avec Buren et quelques autres. Elle est sortie délibérément il y a longtemps déjà. Les autres continuent. Je connaissais Jacques Guillot, je ne connaissais pas le Magasin, mais je le connaissais d’avant.

DA : Vous arriviez de quelle ville ? Où était la structure dans laquelle vous travailliez ?

YR : Elle était basée en Rhône-Alpes, à Lyon. J’ai beaucoup travaillé en Rhône-Alpes en fait, c’est une petite échelle.

DA : Donc vous déménagez à Grenoble.

YR : Je déménage à Grenoble le temps du Magasin et j’habite…

DA : Dans Grenoble ou dans le Magasin ?

YR : Ce n’était pas possible encore d’habiter dans le Magasin. L’aménagement des quelques cellules, sur le côté gauche quand on a l’entrée face à nous, est postérieure. J’habitais quelque part dans Grenoble mais je ne sais plus où. Peut-être la grande avenue Jean Jaurès, qui permettait de rentrer dans Grenoble quand on arrivait par l’autoroute. Peut-être cette avenue, je ne sais plus…

DA : Combien de temps êtes-vous resté ? Ça commence début janvier 1987…

YR : Ma mémoire n’est pas exacte mais je crois que c’est ça. Je pars quinze jours avant la fin parce que j’ai posé ma candidature à la direction de la Villa Gillet et je suis retenu donc je quitte l’École légèrement plus tôt. Pendant un mois je suis sur l’une et l’autre chose, et ensuite je retourne au Magasin mais plus tard, finalement assez vite.

DA : Quel est votre statut à l’École ?

YR : On a une bourse de travail avec une fiche de paie qui nous arrive d’un établissement qui n’est pas le Magasin, qui arrive du Ministère du Travail, je crois. On a un statut qui n’est pas franchement de salarié, car ça ne correspond pas à un salaire.

DA : D’accord, ça correspond à un SMIC ?

YR : Non, c’était moins que ça. En tout cas on a cette chose-là. C’est un fonds de formation professionnelle qui payait, donc c’était considéré comme de la formation professionnelle. Cela a duré pendant quelques temps. Après peut-être que ça n’a plus marché pour des raisons qui m’échappent : ce n’était plus possible ou ce dispositif n’existait plus.

Donc je me sentais comme un étudiant qui n’en était pas tout à fait un, comme un témoin de quelque chose, comme un acteur de quelque chose mais c’était des mois très heureux ! Pour moi c’était génial !

DA : Vous faisiez des choses à côté ?

YR : Non.

DA : Alors comment se passait votre vie quotidienne ? Qu’est-ce qu’on vous demandait de faire ? Quelles étaient vos activités ?

YR : On voyageait. On allait rencontrer des acteurs divers et si possible réfléchir à où on voulait aller, qui on voulait rencontrer, dans quel contexte on voulait les rencontrer. Le Magasin nous accompagnait très bien pour favoriser et rendre possibles ces choses-là. On était très bien accompagnés. Ensuite on travaillait sur les montages : on était très présents quand les artistes étaient là. Et puis il y avait ces temps de dialogue plus « théoriques », ce serait trop les qualifier, il y avait ces échanges plus « généraux » sur la scène, les scènes, les expositions, les grandes expositions, enfin tout ce qui faisait l’actualité à ce moment-là.

DA : Vous vous souvenez des montages auxquels vous avez participé au Magasin ?

YR : Non, c’est compliqué pour moi… Il faudrait pour cela que je regarde les calendriers et que je puisse être explicite parce qu’après je mélange à cause du fait que j’ai très vite travaillé au Magasin par la suite.

DA : Qui est-ce que vous êtes allé voir ? Qui est-ce que vous avez rencontré ? Quelques noms ?

YR : Parmi ceux qui restent ?

DA : Non, parmi les personnes que vous alliez rencontrer à l’extérieur de l’École.

YR : [Kasper] Koenig c’était très important, parce que Portikus était peut-être à ses débuts, en tout cas c’était une expérience assez récente 1 . Et l’entendre porter ce projet était assez novateur : il faisait partie des professionnels qui à moment-là, à l’extérieur, était parmi les plus alertes ou les plus convaincants.

Après il y avait ces rendez-vous réguliers au Magasin qui étaient très importants. Je citais tout à l’heure Denys Zacharopoulos qui a été très enrichissant. Et il me manque ce fameux philosophe italien…

DA : D’autres noms peut-être ? Vous avez rencontré Szeemann ? L’équipe d’Art press ?

YR : Art press, certainement pas, mais Szeemann oui. Nous avons rencontré toutes les figures majeures du moment.

DA : Jan Hoet ?

YR : Bien sûr. Ce sont des gens qu’on rencontrait parce que soit on allait voir ce qu’ils faisaient, soit ils étaient… Le regard qui était porté sur le Magasin n’était pas du tout celui qui était porté dans un deuxième temps. Les personnes qui participeraient d’un « milieu » qui me semblait à l’époque bien réel et que j’appréhendais comme tel, venaient au Magasin. Donc les grands commissaires internationaux venaient au Magasin, soit aux vernissages, soit à d’autres moments. Ils venaient voir ce qui se passait. Cela va changer au fil du temps, y compris quand Yves [Aupetitallot] est directeur. C’est-à-dire que la minoration, le regard porté sur le Magasin a bougé au fil du temps.

DA : Est-ce que dans ces escapades vous visitiez des ateliers d’artistes ?

YR : Oui bien sûr. Souvent ces escapades étaient montées avec un acteur du lieu, on en profitait pour l’interroger sur sa politique programmatique, le point de vue qui pouvait être le sien sur une question du moment, et évidemment saisir cette occasion pour rencontrer X ou Y. Par contre quels X ou Y… j’ai rencontré tellement de gens, je ne sais plus…

Ce qui me reste surtout c’est quelques personnes qui venaient régulièrement nous rencontrer, ces dialogues avec quelques-uns, et puis la première fois que je suis allé à Kassel c’est par le Magasin par exemple, le premier Skulptur Projekte c’est par le Magasin aussi.

DA : Vous mentionnez un philosophe donc il y avait déjà une sorte d’appui théorique qui était aussi important que l’histoire de l’art ou l’histoire de l’art contemporain en lui-même… Est-ce que vous vous informiez de la philosophie, des sciences humaines de l’époque ?

YR : Je pense beaucoup moins que ce ne serait le cas aujourd’hui, parce que c’était moins présent. Mais par contre cet ami d’Adelina était vraiment philosophe de formation et il intervenait souvent. Mais en l’occurrence Adelina faisait aussi partie de ceux qui intervenaient, au même titre que Denys. Je viens de faire une confusion, cet ami d’Adelina (avec laquelle je vais travailler par la suite), est intervenu ensuite dans l’École.

À l’École, c’est la première fois que je rencontre [Jean-Marc] Poinsot par exemple. En fait Jacques Guillot connaissait de nombreux acteurs et ces gens-là venaient voir les expositions et on les sollicitait pour nous rencontrer.

DA : Qu’est-ce qui vous excitait à l’époque dans le champ intellectuel ou dans le champ de l’art contemporain ?

YR : Par exemple la première fois que j’ai rencontré [Benjamin] Buchloh c’est là. C’est quelqu’un qu’on avait publié en amont. Je cherche aussi le nom de quelqu’un qui avait été édité par Durant-Dessert, un critique français qui doit aujourd’hui être décédé, qui avait écrit sur l’Arte Povera… Claude Gintz !

J’ai pu voir Buchloh au moins une fois dans le cadre de l’École, ensuite je l’ai vu quand j’ai travaillé très peu de temps à l’Institut d’Art Contemporain.

DA : Donc vous suiviez aussi la presse internationale de près. October ? Vous avez peut-être rencontré Douglas Crimp ?

YR : Le gens d’October ou, et aussi Parkett, parce que c’était à ce moment-là une revue de référence. Donc nous étions allés rencontrer les personnes qui s’occupaient de Parkett à Zürich.

DA : Comment ça se passait avec les autres élèves ? Vous aviez je pense un rapport extrêmement familier et proche…

YR : On était très proche grâce aux voyages. Il nous arrivait de voyager en camping-car. Il était loué par le Magasin. On voyageait avec un camping-car et une voiture, je ne sais plus. Je ne vais pas rentrer dans les anecdotes ce n’est pas très intéressant…

DA : Si si, pourquoi pas ?

YR : Non non… Mais le collectif peut être plus ou moins lourd.

DA : Et donc il peut y avoir des tensions.

YR : Nous étions très proches et pour moi c’est une expérience collective.

DA : Vous preniez les décisions collectivement aussi ? Est-ce que des « leaders » sont apparus ? La répartition des tâches était-elle horizontale ?

YR : Je pense que Dominique avait un statut à part qui tenait au fait qu’elle connaissait le contexte grenoblois peut-être mieux que les autres.

DA : Elle sortait juste de l’École des beaux-arts de Grenoble.

YR : Oui, et Jacques appréciait son travail de jeune étudiante. Son statut d’artiste lui permettait de parler d’une autre place. En plus elle était très proche de quelques enseignants à l’époque à Grenoble, Ange Leccia et Jean-Luc Vilmouth. Je cite ces deux-là parce que c’était ces deux-là qui étaient probablement les plus présents. Il y avait aussi Jean-Pierre Nouet qui était important. Il était le bibliothécaire de l’École de Grenoble et a ensuite tenu la librairie du Magasin, pendant quelques années. « Tenu » n’est pas le mot exact, il a plutôt fait en sorte que la librairie soit ce qu’elle était, parce qu’elle était plutôt très bonne.

Dominique connaissait tous ces gens parce qu’ils avaient été ses professeurs.

DA : Elle a même passé son diplôme dans la bibliothèque si ma mémoire et bonne… Elle avait vidé une salle de tous ses livres.

YR : Dominique avait un statut un peu particulier. Catherine avait un statut un peu particulier aussi parce qu’elle était plus âgée que nous. Donc elle avait peut-être l’autorité supposée de quelqu’un qui a peut-être plus d’expérience comme commissaire, ayant travaillé à l’étranger, invitant des figures qui étaient déjà très dominantes, telles que celle de Buren. Les autres, nous étions plutôt des gens qui débarquaient.

Nous avions tous fait quelque chose mais pas à la mesure du statut de Dominique. Elle n’était d’ailleurs pas toute seule, il y avait tout un groupe. Ce qui allait devenir le projet Ozone avec ses complices du moment est né pendant l’année École du Magasin 2 .

Donc Dominique était importante par le statut qu’elle avait, Catherine par son assise qui tenait à son expérience précédente. Thierry, Cécile, Esther et moi avions fait moins de choses. Mo n’était pas sortie depuis très longtemps de ses études à Rennes, donc elle connaissait Poinsot.

DA : Une question que j’ai oubliée : est-ce que vous vous souvenez comment vous avez été recruté ? Y-avait-il un appel à candidature ?

YR : Oui, il y avait un appel à candidature et un jury. Par contre qui était autour de la table ? Je ne sais plus. J’imagine qu’il y avait dans le jury certains de ceux qui allaient devenir intervenants, nos contacts réguliers. Il y avait évidemment Victoire c’est sûr, je pense qu’il y avait Jacques parce qu’il tenait énormément à ce projet, je ne vois pas comment il aurait délégué à Victoire, j’imagine qu’il y avait Jean-Jacques Gleizal mais je n’en sais rien puisqu’après il est un peu sorti du paysage.

Comme c’était la première année il n’y avait pas d’ex-étudiants : parce qu’ensuite il y a eu la pratique d’inviter un ex-étudiant. Je ne sais pas si pour vous c’était le cas ?

DA : Comme membre du jury ?

YR : Oui

DA : Non, ce n’était pas le cas. Ensuite dans les dernières années ce sont des ex-étudiants qui sont devenus coordinateurs, c’est le cas d’Estelle Nabeyrat et de Lore Gablier.

YR : Oui, je connais les deux.

DA : À l’époque dans le jury il y avait les représentants du CCC de la HEAD (Catherine Quéloz et Liliane Schneiter), Lionel Bovier et Alice [Vergara Bastiand], mais sans direction du Magasin.

YR : Le Magasin était un autre objet.

DA : Tout à fait, c’était plus scindé je pense.

YR : Nous, ce n’était délibérément « pas scindé ». Victoire n’était pas seulement chargée de l’École du Magasin, d’ailleurs, elle s’occupait des relations extérieures.

DA : Est-ce que vous vous souvenez du projet que vous avez produit avec les autres élèves ? Comment s’appelait l’exposition ?

YR : 19&&, il y a un petit dépliant bleu qui fait trace de ça, tout léger de 5 ou 6 pages.

DA : Je ne sais pas si on l’a. Mais la liste avec Burki et Caeckenbergh me dit vraiment quelque-chose.

YR : Eugenio Cano, qui a un peu disparu, je pense Basserode… 3 Et après j’ai des doutes, je peux mélanger avec l’exposition du Magasin qui suivait.

DA : Donc vous avez fait une exposition ?

YR : Oui.

DA : Dans quels espaces du Magasin ?

YR : Dans les salles. Ce que je ne sais plus c’est si c’était sur la totalité des espaces des salles ou sur une moitié… C’était peut-être que sur la moitié… Il y a des images ou on voit les pièces, et le sol est un parquet qui n’est pas fatigué. Patrick Bouchain intervenait beaucoup. Il était celui qui parlait d’ailleurs parmi tous ceux que j’ai cité, puisque les autres en gros c’était le champ de l’art. Bouchain c’était certes Buren, mais c’était surtout des propos plus généraux sur l’architecture, sur la ville, sur la cité. Bouchain nous avait proposé un livre à lire : Centuries de Giorgio Manganelli. Il était précieux.

DA : Est-ce que vous avez des mauvais souvenirs parmi ces intervenants ? Pénibles ou inutiles ?

YR : Je n’en ai pas mémoire. Il y en a probablement eu, inévitablement, mais je ne garde (d’abord ça n’est pas très récent) que des bons souvenirs. J’ai mémoire d’une lourdeur légitime quand on voyageait à plusieurs mais pour moi c’était génial.

DA : D’accord. Cette exposition vous avez choisi la liste d’artistes ensemble, son titre ensemble ?

YR : Non, on a eu l’idée collectivement mais les propositions arrivaient individuellement, enfin elles étaient discutées à quelques-uns. De fait c’est la difficulté de bâtir un projet à plusieurs. Mais j’ai le souvenir que le titre était arrivé via Dominique.

DA : Aviez-vous des budgets alloués à l’avance pour faire venir les œuvres ou pour produire peut-être des pièces ?

YR : Nous avions des budgets, car sinon l’exposition n’aurait pas existé. Le Magasin avait décidé de doter l’École peut-être de façon plus satisfaisante (je parle au conditionnel) qu’il ne l’a fait par la suite, donc je n’ai pas mémoire que nous ayons dû nous battre pour avoir des moyens. On a dû la faire avec des moyens très resserrés quand même. Les pièces de Marie-José existaient déjà. Ensuite je ne sais plus quelles sont celles qui existaient déjà ou ont été créées à cette occasion.

(…)

DA : Est-ce qu’à l’époque vous aviez une idée ou une vue sur ce qui se passait en France ou aux États-Unis du point de vue de ce qu’on a appelé après les « formations curatoriales » ?

YR : Oui. Mais les autres lieux ne prenaient pas appui sur une expérience réelle. Rennes existait depuis pas très longtemps et c’était plutôt un cursus universitaire. L’École était le seul endroit à l’époque en France qui prenait appui sur un centre d’art. Il y avait peu de choses à l’époque. Ensuite, ça s’est multiplié – je sais qu’il y a eu une expérience aussi à Dijon –, mais ça a rarement été en prise avec un vrai lieu de production, parce que le Magasin était un vrai lieu de production. J’ai mémoire après, parce que j’y ai travaillé, qu’on faisait de la production. On ne se contentait pas de débarquer une œuvre et de l’exposer.

DA : Est-ce que par exemple vous écriviez des textes pour la communication ?

YR : Je n’en ai pas le souvenir. Si ça a été fait, ce fut le travail d’autres élèves. Nous étions quand même très pris par nos déplacements, par les rendez-vous avec les uns et les autres donc ça devait constituer l’essentiel de notre temps de présence, de travail ou d’étude.

DA : Est-ce que vous vous souvenez de ce qui a été l’idée de base, le concept de votre exposition ?

YR : Non, en tout cas c’était la réunion d’artistes et d’œuvres qui nous intéressaient, mais ce n’était pas un concept.

DA : D’accord.

YR : C’est peut-être le « && », la juxtaposition de plusieurs choses. Rétrospectivement il n’y a aucun rapport entre Marie-José Burki et Eugenio Cano… Je ne vois rien qui les réuni.

(…)

Entre 15 ans, entre votre année4 et la mienne, le paysage a beaucoup bougé. D’abord en 1987 il y a un volontarisme de la part de l’État à accompagner des structures qui soit étaient nées d’initiatives privées (enfin Le Consortium n’a pas attendu 1985 pour exister, c’était avant, le Nouveau Musée à Villeurbanne était né avant mais c’était les beaux moments du Nouveau Musée, c’était encore les beaux moments du CAPC). En tous cas, c’étaient des moments de développement importants et on n’était pas en phase de récession, il n’y avait pas de crise.

Je ne connaissais pas du tout le marché.

DA : Ce n’est pas quelque chose que vous côtoyiez avec le Magasin ? Vous n’alliez pas voir des galeristes ?

YR : Si mais ce que j’appelle le marché c’est la dimension économique. La question n’était pas de savoir « qui acheter ? », « à qui acheter ? ». Ce qu’on voyait éventuellement c’était de grands collectionneurs comme [Herman] Daled. Tous les grands collectionneurs belges on les a rencontrés vivants dans leurs collections. [Guiseppe] Panza di Biumo, grande collection milanaise, vous connaissez… Ces personnes étaient proches du marché, elles achetaient. Les plus belles pièces de [Bruce] Nauman que j’ai vues c’était chez ce collectionneur, chez lui, grâce au Magasin.

Mais la découverte du marché en termes de valeur, de complexité ou de bêtise, je ne sais pas, c’est depuis que je suis ici5 . Donc le marché de l’époque je n’en ai aucune mesure…

Ce que je percevais c’était des galeries comme Durand-Dessert qui étaient des références, parce qu’on sentait chez ces galeristes-là des personnages très engagés, qui n’étaient pas que des marchands, qui s’intéressaient vraiment aux contenus.

DA : Est-ce qu’à l’époque vous aviez l’impression de faire partie d’une élite ou d’une avant-garde ?

YR : On avait plutôt l’impression d’être synchrones avec quelque chose qui se jouait. Et ce qui se serait joué, c’était simplement le fait de travailler au développement et à l’engagement dans le champ de l’art en étant au cœur de l’affaire : pas spectateurs, pas complètement acteurs, mais en même temps l’être à travers le statut un peu ambigu d’élèves de l’École du Magasin, ce qui ne veut strictement rien dire si ce n’est qu’on avait les pieds dans un centre d’art qui, lui, revendiquait d’être dans le paysage. Il le revendiquait et je pense qu’il l’était vraiment. Je ne pense pas que nous ayons eu la prétention de se sentir une élite de quoi que ce soit…

DA : « Dans le paysage », au sens où le Magasin faisait des expositions qui étaient assez en avance sur la scène internationale ?

YR : Oui, il était partie prenante d’une expérience qui est impliquée et n’est pas ignorante de ce qui se joue ailleurs. C’est plutôt ça. Mais ça ne génère pas de prétention, simplement une satisfaction – même pas « on y est » parce que quand on y est on n’a pas ce recul de se dire « on y est ». Et en plus c’est la première année donc l’École n’était pas très connue. Tout le monde savait qu’il y aurait une école mais quand ça commencerait et avec qui, je ne sais pas…

Il y a quelqu’un qui pourrait parler assez bien des débuts de l’École c’est Marie-Claude Jeune qui était conseillère artistique et qui est maintenant à la retraite. Ce serait quelqu’un d’intéressant, elle était CAP6 en Rhône-Alpes, elle connaît les débuts du Magasin par cœur. C’est une personne essentielle, elle a été dans le jury de l’École du Magasin parce qu’elle m’en a parlé après, nous nous sommes côtoyés après quand je travaillais dans la région.

DA : Années 1990 : récession ? Est-ce qu’on peut résumer ça comme ça ? Est-ce qu’il y a des symptômes ? Ça commence par quoi ? À quel moment, alors que vous n’êtes plus à l’École du Magasin, vous vous dites que le vent tourne sur la scène de l’art contemporain en France ?

YR : Il faudrait que je regarde où je suis à ce moment-là, je dois avoir quelque part un CV… Je ne sais pas si le vent tourne, ce que je sais c’est… Vous dites en quelle année ?

DA : C’est la question que je vous pose. Dans ces années 1990, à quel moment, ou quel phénomène fait que vous avez le sentiment que les pouvoirs publics vont moins soutenir la création contemporaine ?

YR : Après j’ai regardé d’un autre endroit parce qu’en partant dans une école d’art, l’endroit d’où on regarde diffère de celui d’un centre d’art. Qu’il s’agisse du Magasin ou du Nouveau Musée où j’ai travaillé peu de temps, j’ai connu ces deux institutions à un moment où la crise n’apparaissait pas encore.

J’ai quitté l’IAC probablement en septembre 1993. Et lors de l’exposition Dan Graham par exemple, ou de la collection Stein, on n’est pas face à des problèmes économiques, on est face à des problèmes compliqués qui étaient liés à la structure du bâtiment qui venait d’être rénové et moins à des questions d’argent.

Je ne sais pas si on peut parler de désengagement, c’est compliqué cette histoire-là. La considération par certains élus que le champ de l’art contemporain ne pouvait plus être un élément porteur et dont ils ne revendiqueraient plus la raison d’être c’est juste les prémisses. Ce n’est pas encore l’heure.

Quand je suis au Magasin ça ne pose pas de problèmes : les politiques revendiquent encore et s’approprient ces choses-là. À l’Institut d’Art Contemporain à Villeurbanne c’est encore le cas et tout ça commence à s’étioler ou à interpréter différemment dans un deuxième temps – un deuxième temps où je ne suis plus dans une structure de diffusion puisque je passe vers les écoles, et les écoles sont encore un autre sujet, c’est un autre statut. Ce n’est pas les mêmes outils.

Après je suis témoin, depuis une école, des scènes, mais je ne les vis pas moi-même.

DA : À l’époque, dans les années 1980, quelle était l’image du commissaire d’exposition véhiculée : un personnage de pouvoir, une star, des gens facilement accessibles, des gens de bonne famille, des historiens, des célébrités ? Quelles images vous aviez de Denys, d’Harald Szeemann ?

YR : Nous avions des images très positives. Si vraiment on est très schématique, on a d’un côté le champ muséal qui est has-been dans les années 1970 et 1980 quant à la question de l’art contemporain. Et on a du coup des profil qui sont les commissaires, les directeurs de centres d’art, ces fonctions se mélangeant quand même pas mal, qui eux saisissent ce qui est en train d’émerger. De fait, ce qu’on regarde c’est plutôt ceux-là et donc on les regarde nécessairement positivement par opposition à ce qui, je crois, était très réel, qui était le conservatisme des musées. Ça a beaucoup bougé et le conservatisme des musées reste un vrai sujet, puisque moi je les côtoie car je leur prête des œuvres.

Les conservateurs sont très conservateurs. Je ne parle pas des statuts, je parle des regards qu’ils ont sur les scènes contemporaines et la place qu’ils leur laissent dans leurs établissements. Je le vois par les prêts et les dépôts. Je sais ce qui est déposé à Grenoble, à Rennes et cela vaut pour tous les musées.

C’est le discours que donnent aussi Jean-Louis Maubant, Jean-Louis Froment, Xavier Douroux et tous ceux-là, il y avait des marquages forts de l’espace muséal français qui à l’époque était beaucoup plus conservateur.

DA : Comment a évolué selon vous l’École du Magasin ? Comment l’avez-vous vue ? Est-ce que vous avez suivi l’histoire du centre d’art et de l’École ?

YR : Je connais très bien l’histoire du centre d’art parce que j’y suis affectivement lié, à tel point qu’il y a encore peu de temps nous nous autorisions à donner un point de vue à l’État. Et sur les développements récents du Magasin je suis renvoyé : « Yves tu as trop d’affection pour être objectif. » J’ai toujours suivi le Magasin. J’allais voir les expositions même si sur les dernières années d’Yves Aupetitallot, et les premiers projets de l’actuelle directrice, j’y suis moins allé. Je n’ai pas encore vu l’exposition qui vient d’ouvrir.

DA : Et l’École ?

YR : L’École je l’ai plus vue à travers les personnes qui l’ont faite. Parce qu’après j’ai travaillé au Magasin donc je connais très bien ces sessions des premières années.

DA : Vous travailliez là-bas ?

YR : J’étais Secrétaire général du Magasin. C’est pour ça que je confonds beaucoup de choses.

Pour être très clair, Jacques décède à l’automne. Après l’École, je pars à la Villa Gillet pour y réaliser un projet que j’avais proposé. Après la mort de Jacques, il y a plusieurs candidats, Adelina est retenue. Avant qu’elle ne démissionne du Centre d’art de Genève, elle travaille à ce qu’elle fera au Magasin, et là elle me propose de venir la rejoindre. Donc avant même d’y être en tant que salarié, je vois Adelina souvent pour dialoguer avec elle de ce qu’elle fera, de comment ça se passera et de choses qu’elle connaissait moins.

Et ensuite, j’ai travaillé jusqu’à ne plus supporter Adelina, qui est quelqu’un que j’adorais avec laquelle j’ai beaucoup appris, mais au bout d’un moment je ne pouvais plus travailler avec elle. Donc j’ai dû rester deux ans et demi, trois ans peut-être. Pour moi le Magasin est très important.

DA : Et les suites de l’École après votre départ au début des années 1990 ?

YR : Je pense que les autres y croyaient beaucoup moins que n’y croyaient Jacques et Adelina. Et ça vaut pour Yves aussi, que je connais très bien et qui, pour moi, n’a pas assumé l’École comme l’ont assumée Jacques et Adelina. J’en suis persuadé. J’étais ce qui s’appelle Secrétaire général, ce qui pour Adelina était un peu tout et n’importe quoi. Nous sommes deux de ma session à avoir travaillé au Magasin : il y avait aussi Thierry qui connaissait Adelina parce qu’il avait un peu travaillé avec le Centre d’art de Genève. J’y ai travaillé d’avril 1989, à la louche, à avril 1992, peut-être février. Pendant quelques mois j’étais à la fois sur le Magasin et l’Institut d’Art Contemporain.

C’est pour ça que j’ai connu Florence Bonnefous, Nathalie Ergino, etc. : tous ceux qui sont passés pendant ces années-là évidemment je les connaissais. Après je n’ai plus connu l’École, d’abord parce qu’Yves m’a semblé donner moins d’importance à ce projet et parce qu’il m’a semblé que l’École prenait ou subissait de l’autonomie vis-à-vis de l’établissement, ce qui pouvait être une forme de désengagement de la part de l’institution. Nous on était pas du tout autonomes, on était dans la vie du Magasin. Victoire et Jacques habitaient une maison qui était à La Tronche à côté de Grenoble. Chaque fois que quelqu’un venait faire une conférence, on était partie prenante. Il y avait une sorte de lien naturel entre la vie du Magasin et notre quotidien. C’est quelque chose de très important. J’ai eu le sentiment de beaucoup apprendre. Quoi, je ne sais pas. Mais beaucoup apprendre d’une relation continue avec des artistes qui venaient là pour un projet, en étant témoin d’échanges, de dialogues… Jacques et Victoire étaient très généreux à l’idée de nous associer. Ce qu’Adelina a fait aussi vis-à-vis de l’École, et après c’est difficile d’être sûr. J’ai le sentiment que petit à petit le projet a été mis de côté.

DA : Le projet a aussi été de plus en plus concurrencé.

YR : Oui, avant il ne l’était pas du tout. Si, il l’était à l’étranger, mais très peu.

Et puis l’Université a bougé. Entre temps les formations universitaires ont pris plus en compte le fait contemporain. Que cette prise en compte arrive de la part d’historiens, de philosophes, de curateurs associés, l’Université a bougé.

DA : En 2001 nous avions comme modèles des personnes comme Robert Nickas, Hans-Ulrich Obrist qui étaient extrêmement importants pour nous. Nous avions comme modèles des commissaires indépendants, internationaux, mais on s’est bien rendu compte aussi que la réalité sociologique avait changé et que ces personnes étaient très difficiles à suivre et à atteindre. Il fallait voyager. Au début des années 2000, la scène de l’art contemporain est très fluide, très internationale et rapide pour des gamins de 23 ou 24 ans comme nous, souvent de familles modestes en plus, c’était inatteignable. Il y avait un trou entre un rêve qu’on se faisait miroiter nous-mêmes et que faisait miroiter l’institution du Magasin et notre réalité quotidienne très loin de tout ça.

YR : Nous n’étions pas richement dotés, mais par contre on était riche des relations que nous ouvrait le Magasin. Le Magasin ouvrait : on voulait voir X, on voyait X. Le Magasin nous accompagnait, voire nous proposait. Ce n’est pas moi qui suis allé chercher König, c’est probablement Jacques ou Victoire. C’était naturel.

DA : Si je reformulais plus précisément, je dirais…

YR : Yves était moins international qu’Adelina et Jacques. Jacques l’était par son assistance.

DA : On pouvait aller voir Obrist, Christophe Chérix, faire le tour de l’Autriche mais on avait l’impression d’un monde professionnel qui était déjà à la limite de la saturation.

YR : C’est vrai, il l’était déjà en partie.

DA : Et comme étudiant, c’était assez étrange.

YR : Alors que nous, soit on voyait leurs pères, parce qu’en fait c’est la génération d’avant, soit on voyait des gens qui étaient un tout petit peu avec nous et qui commençaient à émerger et à faire des projets. Mais on ne les voyait pas comme ce que certains sont devenus.

Je ne sais pas, parmi les gens qui démarraient tout juste Jérôme Sans était un tout jeune curateur. On l’avait rencontré alors qu’il portait une exposition à Londres, je me rappelle qu’il y avait Ange [Leccia] et Jean-Luc [Vilmouth]. C’était un jeune commissaire qui frimait un peu déjà, mais rien d’autre que ça. Ses équivalents on les a rencontrés aussi, mais on les dissociait des plus grandes figures un peu tutélaires qui étaient dans leur toute puissance institutionnelle et/ou critique et/ou programmatique.

(La conversation continue pendant quelques minutes sur des sujets différents ou plus personnels)

- En effet Portikus a été fondé en 1987 à Frankfurt par Kasper Koenig. ↩

- Le projet Ozone apparaît pour la première fois en 1989 avec une exposition au Centre d’art contemporain de Nevers. Le groupe est constitué de Dominique Gonzalez-Foerster, Bernard Joisten, Pierre Jospeh et Philippe Parreno. ↩

- Il y a dans cette exposition les œuvres de Marie-José Burki, Eugenio Cano, Cercle Ramo Nash, Grenville Davey, Thomas Locher, Johna J.A.G. Muyle, Philippe Perrin, Caroline Russell, Siberia (Dominique Gonzalez-Foerster, Bernard Joisten, Pierre Joseph, Philippe Parreno), Patrick van Caeckenbergh et Anthony Wilson. ↩

- Damien Airault a fait partie de la 11ème Session, en 2001-2002. ↩

- Au moment de l’interview, Yves Robert est directeur du CNAP, Centre National des Arts Plastiques. ↩

- Conseillère aux Arts Plastiques ↩